走行装置用の公式は、車軸の強度検討書用の公式と、ハブ並びにハブボルトの強度検討書の公式について解説いたします。 ハブ、並びにハブボルトはブレーキ関係の改造の際にも必要となる場合もありますが、走行装置の部品と私が勝手に判断しましたので、こちらにて説明させていただきます。

車軸強度の検討書用の公式

こちらでは、駆動力の無い車軸の強度算出方法を解説します。

駆動力を有するものは、伝達軸となりますので、動力伝達装置用 のページとなります。

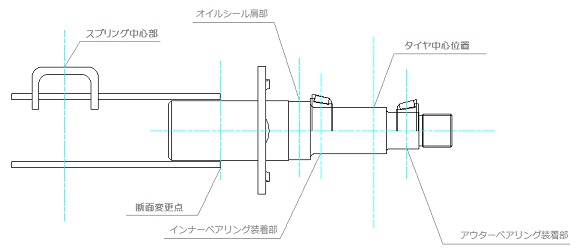

上図は、トレーラのアクスル部分の図面を断面図としたものですが、まず図中のタイヤの中心位置という部分が荷重点となります。(実際は路面反力なのですが、わかりやすいと思いますので、荷重点とします)

タイヤの中心位置(以降 F 点とします)が、アウターベアリング(以降 O B/G と記載)とインナーベアリング(以降 I B/Gと記載)の間にあるときは、O B/G 部分にはせん断、曲げ共、応力が計算するまではかかりませんので省略して頂いて構いませんが、F 点が O B/G よりも外側にある場合は、曲げ、せん断とも算出してください。

また、図では断面の変更点は、O B/G 装着部、I B/G 装着部、オイルシール肩部(以降 O/S とします)、アクスルとスピンドルの接合部、スプリング中心部(以降 S/C とします)だけとなっておりますが、現車に合わせて図を作成してください。

ここで必要になる値は、算出する車軸にかかる重量 F 、F 点から各地点までの距離 L1, L2, L3, ・・・・ 、それぞれの断面積 A1, A2, A3,・・・、それぞれの断面係数 Z1, Z2, Z3, ・・・、F点から S/C までの距離 LS 、その部分のスプリングシートなどを含まない断面積 AS 、同じく断面係数 ZS となります。

図中、断面変更点の A 、Z については、タイヤ中心側に近い方の値、この場合はスピンドル部分の断面積と断面係数を算出してください。

上図の場合、材質はスピンドル部分と、アクスル部分の2種類が存在しますので、この部分のそれぞれの材料諸元(引張強度 σb、降伏点 σr )も必要となります。?

以上が完了しましたら、あとは単純に計算をするだけとなります。

下に計算の記載例を記します。

算出する車軸 ( 軸) 積車時後軸重又は軸限度 F ( ㎏)・・・ただし計算は片側で算出の為1/2とする

| 断面 変更点 | F点からの 距離 (mm) | 曲げ モーメント (㎏・mm) | 断 面 積 (mm2) | 断面係数 (mm3) | 曲げ応力 (㎏/㎜2) | せん断応力 (㎏/㎜2) | 破壊 安全率 | 降伏 安全率 | せん断 安全率 | 材料区分 |

| F | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | A |

| L1 | ・・・ | |||||||||

| L2 | ・・・ | |||||||||

| ・・・ | ・・・ | |||||||||

| LS | B |

A部分に使用される材料 材質( )

引張強度 σb ( )㎏/mm2 せん断強度 τb ( )㎏/mm2 ・・・引張強度の60%とする。

降伏点 σr ( )㎏/mm2

B部分に使用される材料 材質( )

引張強度 σb ( )㎏/mm2 せん断強度 τb ( )㎏/mm2・・・引張強度の60%とする。

降伏点 σr ( )㎏/mm2

F点からの距離欄、断面積、断面係数欄は、それぞれ測定値、計算値を記入し、材料区分は該当する材料を記入。

曲げモーメント M の算出

曲げ応力 σ の算出

せん断応力 τ の算出

曲げに対する安全率 fb、frの算出

以上であること

以上であること

せん断に対する安全率 fτ の算出

以上であること

によって、各項目を算出することができます。

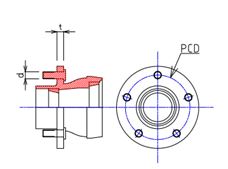

ハブ、ハブボルトの強度検討書用公式ハブとハブボルトについては、ともにせん断強度を算出します。

算出のために必要となるデータは、算出するハブが装着されている軸の積車時の軸重 W 、ハブの板厚 t 、ボルト穴径 d?、ボルト本数 n 、P.C.D(直径) D 、ハブボルトの直径 d2と、なります。

ハブのせん断強度の算出

ハブピッチ円上に発生するせん断力 F

g は横方向の加速度 =0.5

フランジ部最小断面積 Amin

せん断応力 τ

破壊安全率 f

であること

ただし、τb はハブ材質の せん断強度 =引張強度×0.6、2.5は上下振動加速度とする。

ハブボルトのせん断強度の算出

ボルト一本あたりのせん断力 F

ボルトの断面積 A

?

せん断力 τ

破壊安全率 f

であること。

ただし、τb はハブボルト材質の せん断強度 =引張強度×0.6、2.5は上下振動加速度とする。

引き続き、何か該当する公式がありましたら、アップさせていただきます。 注意 いずれの計算式も、この一種類しか公式が無いわけではありません。 また、この公式については、自動車用として簡略化されている部分が存在したり、自動車用としてのみ使用されている係数なども含まれておりますので、他の用途として使用される場合は入念な検討を行ってください。- HOME

- 構造変更一般

- 構造変更って何?

- 登録までの流れ

- 基本事項

- 計算用公式集

- 車枠及び車体用

- 原動機用

- 動力伝達装置用

- 走行装置用 ⇐ Now

- 操縦装置用

- 制動装置用

- 緩衝装置用

- 連結装置用

- 未分類・その他

- 組立申請

- 自動二輪車の改造