せん断の安全率の算出方法は、前回行った曲げに対する安全率の算出よりも比較的簡単だと思います.

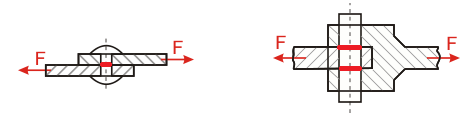

まずは以下の図を見ていただきます。

左の図は左右に引っ張られる力をリベットで固定した部分を図にしたもので、右の図はロッドエンドなどに使用される継ぎ手を簡単にモデル化したものです。

せん断の力がかかるのは赤い太線で記入した部分で、左側リベットの図では一箇所、右側ロッドエンドの図では2箇所にせん断の力がかかっています。

まず感覚で、中に入っているピン形状の物体(ボルトなどでも良い)が同じ太さ、同じ材質であって、図中 F の引っ張る力が同じだったとした場合、右側の方が強いと感じると思います。

これはピンをせん断するためには左側のリベットをせん断するのに比べて、右側のロッドエンドのピンは2ヶ所分の力が必要になると解っているからだと思います。

ここで、自動車などの場合は両方から引っ張られるというケースよりも片側に重量がかかって引っ張られることによりせん断されるというケースが多いため、その例で計算を行っていきます。

片側は自動車のフレームに固定されており、もう一方が 500㎏ の重量がかかっているとすると、ピンをせん断するのにかかっている力は、そのまま 500㎏ となります。

両側から 250㎏ の力で引っ張られている場合もせん断にかかる力は 500㎏ となりますが、これは理解できるかと思います。

せん断にかかる力は把握出来ましたが、他に何かわかることは無いでしょうか?

ピンの直径も分かりますし、調べればそのピンの引張強度などの機械的性質もわかります。

ここでピンの直径 D を 10mm とし、ピンの引張強度 σb を SCM435 の 930N/mm2 ( 94.83㎏/mm2) とします。

せん断では引張強度だけわかれば良いので、降伏点は記しておりません。

まずピンの断面積 A を算出します。

A = π×D3/4 = π×103 / 4 = 785.39mm2

続いて、せん断応力 τ (タウ)を算出します。・・・引張応力や曲げ応力ではσ シグマを使用しましたが、せん断応力では τ を使用します。τ = F/A = 500/785.39 = 0.63 ㎏/mm2

さて、引張強度とせん断の力の向きは90°ずれているのにこの数値を使っていいものなのか・・・?自動車の強度検討ではせん断強度 τb は、σbの60%の数値を使用して良いこととなっておりますので、

τb = 94.83 × 0.6 = 56.89 ㎏/mm2

とします。ここまで算出されれば、あとは安全率 fτ の算出だけです。

リベットの場合

fτ = τb/τ =56.89/0.63 = 90.30

ロッドエンドの場合

fτ = 2×τb/τ = 2×56.89/0.63 = 180.60 ・・・せん断箇所が2箇所なのでせん断強度を2倍します。

安全率の基準は、せん断の場合も基本的には1.6以上あれば良いので、両方共強度を満たしているということになります。

ここで豆知識にもなりませんが、ブラケットなどの取り付け時に何故ボルトやリベット等をせん断方向に力が働くように取付けるのかという疑問を持ったことは無いでしょうか?

計算式を見ても同じ素材である以上、強度の数値を引っ張りの場合はそのまま使用するのにせん断の場合は引張強度の60%と不利にしていますよね?

答えは、引っ張る方向にボルトを付けた場合、ナットのかかっているねじ山の谷と谷を結ぶ直線部分にせん断の力がかかってしまうため、締め付けた状態ですでに応力が発生しており、それにブラケットで何かの荷重を支えるということは、二重に応力が掛かってしまうためです。

下の図を見ていただければわかりやすいかと思いますが、いくら谷の部分の螺旋状の面積でせん断応力を出すと行っても、すでにナットを締めた状態でそれなりの荷重がかかっており、更に重量を負担させるのであれば、谷部分にかかるせん断の力はボルトの緩み止めとして、ボルト本体の断面積で重量を担保させた方が効率が良いということをわかっていただけるのでは無いでしょうか?

さて、ここでちょっと一つ前の 曲げについて のページを思い出してください。

鉄棒の話ですが、下の絵を見て頂いて、せん断箇所は無いでしょうか?

そうです、鉄棒とパイプの連結部分にせん断の力がかかっていますよね?

この場合、先に符号は力の向きを表していると説明しておりますので、数値の大きいのは-57.6㎏の方になります。

同じ断面形状を持っている鉄棒ですので、わざわざ2箇所も計算する必要はありません。

左側のほうが、せん断応力は大きくなるので、左側が安全率を満たせば、右側は計算しなくても安全率が満たされることはもうすでにわかりますよね?

逆に右側が安全率を満たしていたとしても、左側が強度不足であれば、対策をしてから計算のし直しになる事は必須ですので、条件の悪い方から計算するのが、強度検討書を手がける際の基本となる事項です。

以上のことを踏まえて計算してみてください。

SS400で計算したとして、Rl側で安全率は302.14 位になれば計算は合っています。

以上でせん断についての解説を終わります。

- 構造変更一般

- 構造変更って何?

- 登録までの流れ

- 基本事項

- 曲げについて

- せん断について ⇐ Now

- 引っ張りについて

- ねじりについて

- 計算用公式集

- 組立申請

- 自動二輪車の改造